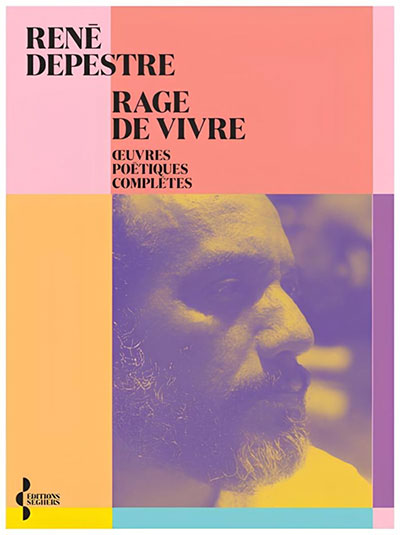

06 Jan Rage de vivre, Œuvres poétiques complètes

Ce n’est pas encore l’aube dans la maison

la nostalgie est couchée à mes côtés

elle dort, elle reprend des forces

ça fatigue beaucoup la compagnie

d’un nègre rebelle et romantique.

Elle a quinze ans, ou mille ans,

ou elle vient seulement de naître

et c’est son premier sommeil

sous le même toit que mon sang

Depuis quinze ans ou depuis trois siècles

je me lève sans pouvoir parler

la langue de mon peuple,

sans le bonjour de ses dieux païens

sans le goût de son pain de manioc

sans l’odeur de son café du petit matin

je me réveille loin de mes racines

loin de mon enfance

loin de ma propre vie.

Depuis quinze ans ou depuis que mon sang

traversa en pleurant la mer

la première vie que je salue à mon réveil

c’est l’inconnue au front très pur

qui deviendra un jour aveugle

à force d’user ses yeux verts

à compter les trésors qu’on m’a volés.

Pour le centenaire de René Depestre (né le 29 août 1926), Seghers ressort un bloc rare : Rage de vivre, réédition des Œuvres poétiques complètes. De Étincelles (1945) à Non-assistance à poètes en danger (2005), soixante ans de vers percutent, fusionnent ferveur révolutionnaire, sensualité brute et art du mélange. Une traversée qui exige ni révérence ni nostalgie : juste une lecture à vif.

Un livre-continents

Le titre claque : Rage de vivre. Tout est dit. Le volume concentre l’intégralité de la poésie de René Depestre, des premiers textes imprimés en Haïti aux recueils introuvables de l’après-siècle.

D’un côté, l’évidence : Depestre est un écrivain dont la vie fabrique une œuvre par épisodes — exils, adhésions, ruptures, retours, déplacements. De l’autre, la complication : rassembler « tout Depestre » revient à poser sur la même table des poèmes de feu et de ligne de parti, des incantations d’amour et des textes d’histoire immédiate, du vaudou lyrique et des lendemains qui déchantent.

L’intérêt de cette réédition ? Pas de célébration convenue. Elle rend visible, d’un bloc, une trajectoire où l’écriture ne décore pas la vie : elle la contredit, la relance, l’ironise, l’embrase.

1945 : entrée fracassante

Tout démarre par une déclaration d’identité : « Me voici / Animal marin de la poésie ». Étincelles (1945), premier recueil d’un jeune Haïtien de langue française — déjà, un programme. Le poète n’annonce pas un « moi » lisse : il se dit traversé par la « colère des foules » et par une rage de vivre qui relève moins de la pose que d’une nécessité interne.

Relire ces débuts frappe par leur vitesse : la phrase poétique ne s’avance pas, elle déboule. Depestre a tôt le sens des images qui mordent — imaginaire de l’eau, du corps, du cyclone, de la sève — et une diction qui cherche la percussion plus que l’élégance. Énergie de l’adresse, art de parler « à quelqu’un » (peuple, tyrans, camarades, amantes) plutôt que « sur » quelque chose. Le lyrisme n’est pas décor : c’est poussée.

Le volume refuse la censure : Depestre a cru, sérieusement, à la poésie encadrée par la doctrine. Végétation de clartés (1951) contient des pièces à la gloire de Staline — fait qui devient intelligible quand on lit l’ensemble comme un laboratoire d’illusions et de ruptures.

Le point de bascule : la querelle autour de la « poésie nationale » au milieu des années 1950. Depestre adresse une « Lettre au poète Charles Dobzynski » dans Les Lettres françaises (juin 1955), dans l’orbite d’Aragon. Césaire réplique la même année dans Présence Africaine avec Réponse à Depestre, poète haïtien — aussi connu sous le titre « Le verbe marronner ». Ce dialogue n’est pas un simple échange : c’est un conflit sur la souveraineté de l’imaginaire, sur le prix à payer quand la poésie accepte d’être tenue en laisse.

Ce qui frappe : Depestre ne s’en sort pas par la froideur. Il ne devient pas un poète « désengagé ». Il déplace l’énergie : du mot d’ordre vers le rythme, de l’adhésion vers l’invention, du slogan vers la puissance d’association.

Caraïbes, érotisme, vaudou : le vrai moteur

La lecture continue révèle ce qui tient tout : le mélange. Chez Depestre, la politique a longtemps été carburant — mais le moteur profond reste caribéen, sensuel, syncrétique. Façon de faire entrer le monde dans le poème comme on fait entrer la musique dans une pièce : fenêtres grandes ouvertes.

Dans Traduit du grand large (1952) et Journal d’un animal marin (1964) s’installe ce régime de langue : la mer comme mémoire, la fête comme forme de savoir, la douleur historique comme matière physique. Lorsqu’il publie Non-assistance à poètes en danger (2005), Depestre écrit depuis un autre âge du monde : désillusions, brutalité médiatique, catastrophes globales. Mais le poème garde le nerf — pas la plainte.

Ce qui déménage : l’érotisme n’est ni parenthèse ni provocation. C’est une politique du vivant. Depestre peut avoir été un homme de causes ; il est surtout un poète des intensités.

Lire Depestre en 2026

Cette réédition arrive au bon moment, précisément parce qu’elle empêche les classements faciles. Depestre n’est pas seulement l’auteur d’Hadriana dans tous mes rêves (Prix Renaudot 1988) ; il est un poète au long cours dont l’œuvre enregistre les secousses du XXᵉ siècle et leurs retombées dans les corps.

Lire l’intégrale, c’est accepter un portrait sans retouche : un écrivain capable de fulgurances et d’aveuglements, de chants très libres et d’épisodes plus contraints, de fraternité vaste et de fidélités discutables — avant de se retourner contre la machine qui voulait réduire la poésie à une fonction.

Reste une question très actuelle : que fait un poème quand les mots « liberté », « espoir », « amour » ont été usés jusqu’à la corde ? Depestre répond à sa manière : en réinjectant du concret, du désir, du rire, du rythme — en refusant la poésie « parfum d’ambiance ». Sa langue ne cherche pas à consoler : elle cherche à réveiller.

Pas de commentaire