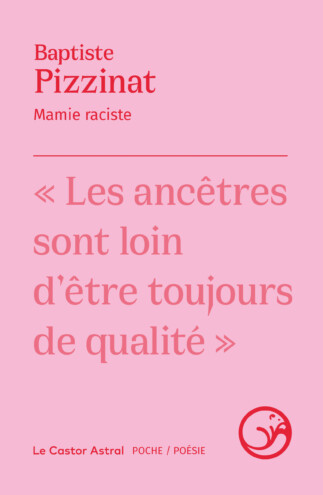

22 Oct Mamie raciste

« Toutes les mamies sont racistes ! C’est la base, m’a dit un jour une amie, c’est même leur fonction. Ça et les gâteaux. (…) Et je dois bien avouer que lorsque j’ai commencé de me pencher sur ce thème, les mamies racistes autour de moi ont poussé comme des champignons. »…

Dans Mamie raciste, le poète et essayiste Baptiste Pizzinat jette un regard sans concession sur la figure ternie de sa grand-mère, exilée espagnole aux sentiments racistes assumés. Un recueil hybride, entre poésie, récit et essai, qui scrute les liens familiaux, l’héritage historique et la mémoire intime, avec la verve d’un manifeste silencieux.

Un portrait paradoxal

Sociologue devenu poète, Baptiste Pizzinat publie chez Le Castor Astral un recueil au titre frontal : Mamie raciste. On y découvre Marinette Checa, la grand-mère de l’auteur, originaire de Castille-La Mancha, exilée de la guerre civile espagnole, fervente catholique et fidèle des traditions, mais également empreinte d’un racisme ordinaire.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la volonté de ne pas faire l’éloge de cette figure. Pizzinat part d’une provocation – « Toutes les mamies sont racistes, c’est la base » – pour interroger les silences, les blessures et les contradictions familiales. Le livre n’est ni un règlement de comptes ni une confession : c’est une traversée lucide des héritages et des refoulements.

Forme et ton : un collage percutant

Mamie raciste mêle poèmes en vers libres, fragments narratifs, lettres, photos et réflexions quasi sociologiques. L’écriture est nerveuse, directe, souvent brutale ; elle emprunte au slam par sa musicalité syncopée et sa parole adressée. Pizzinat fait claquer la langue comme on découpe dans le réel : les mots sont des éclats de mémoire.

Sous la rudesse perce pourtant une forme d’émotion contenue. Derrière la vieille femme « haineuse », le poète dessine une autre figure : celle d’une exilée silencieuse, mutilée par l’histoire, à la fois victime et vecteur de transmission toxique.

Le recueil ne se limite pas à peindre un portrait familial : il plonge dans les strates d’un passé collectif. L’Espagne franquiste, l’exil, la foi, la honte sociale – autant d’éléments qui façonnent la personnalité de cette « mamie » et, à travers elle, celle d’une génération.

En interrogeant cette filiation, Pizzinat cherche à comprendre comment le racisme peut naître dans la peur et la précarité, comment il s’enracine dans les blessures transmises de génération en génération. Le poète questionne le « folklore familial » qui tolère ces préjugés, et refuse de s’en accommoder.

Un livre de contrastes

La force du texte réside dans sa tension : tendresse et colère, compassion et rejet, distance et reconnaissance. Le poète ne juge pas, il écoute. Il laisse parler la voix de cette femme, puis la démonte pièce par pièce, pour mieux exposer ce que nos familles cachent : la banalité du racisme, l’hypocrisie des souvenirs.

Ce rapport d’amour et de violence fait du livre un objet profondément humain. On n’y cherche pas la réconciliation, mais une lucidité qui ouvre la voie à la complexité.

Certains pourront reprocher au titre son côté définitif : figer la grand-mère sous une étiquette radicale. D’autres jugeront que la forme hybride – entre poésie, essai et récit – désoriente. Mais cette dissonance participe de la démarche : Pizzinat ne veut ni orner ni apaiser, il veut déranger.

La question du racisme intime, au sein de la cellule familiale, reste rare en poésie contemporaine. Ici, elle devient matière littéraire, et non simple indignation morale. Le poète transforme la gêne en matière poétique, la honte en connaissance.

Mamie raciste s’inscrit dans une nouvelle génération d’écritures du réel : celles qui scrutent les zones grises de la mémoire, refusant le pathos comme le moralisme. En explorant les blessures intérieures de sa lignée, Baptiste Pizzinat élabore une poésie du conflit, du non-dit, du regard lucide.

C’est un livre inconfortable, nécessaire, d’une franchise rare. Pizzinat y prouve que la poésie peut affronter la violence domestique et sociale sans se départir de sa justesse. Il signe ainsi une œuvre rugueuse, frontale, traversée d’une tendresse désespérée. Un texte sur la transmission, la mémoire et la responsabilité, qui fait du poème un lieu de vérité : celle, crue, de nos héritages.

Pas de commentaire