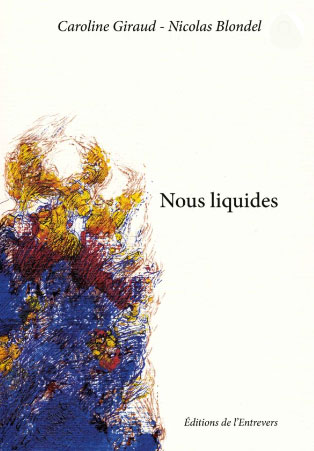

07 Oct Nous liquides

Dans Nous liquides, Caroline Giraud explore la langue comme une matière en fusion. Son recueil, accompagné des encres de Nicolas Blondel, se lit comme une traversée des éléments : la lumière, le corps, la mémoire s’y confondent dans un mouvement continu, entre apparition et effacement.

Une écriture en suspension

La poésie de Caroline Giraud ne raconte pas : elle s’écoule. Les premiers vers du livre s’ouvrent sur des paysages d’eau, de peau, de flux, où la syntaxe se brise comme la vague sur le sable. Tout s’y déplace, tout s’y transforme — la mer, la chair, la voix.

« Nous n’avons rien vécu qu’une conversation

à l’orée du voyage

nos vies sont des esquisses

mues de vents imbéciles

j’ai épousé cette eau qui restera lointaine

laissez-moi mes mirages

s’il vous plaît ? »

Ce n’est pas une image : c’est un état. L’écriture avance comme une marée, cherchant moins à dire qu’à rejoindre ce qui fuit.

Nous liquides ne prétend pas fixer le monde mais le traverser. Chaque mot devient courant, chaque silence une respiration. Giraud compose une langue qui épouse la matière : “La lumière fut, ou était-ce un mirage ? ”, lit-on dans la postface de Gaëlle Fonlupt qui résume cette ambivalence du visible et de l’insaisissable.

Dissoudre pour écrire

Caroline Giraud écrit depuis ce lieu de passage où tout se défait pour renaître autrement. La forme devient un geste d’effacement, un abandon actif.

Son écriture se veut dérivante, exploratoire. On comprend alors que Nous liquides n’est pas un livre d’images, mais une expérience d’état : celui de la désorientation consentie.

Le corps irrigue tout le recueil. Cheveux, peaux, fibres, flux : autant de matières où circule la parole. Chez Caroline Giraud, le corps n’est pas un objet d’écriture mais un instrument de passage, un point de contact entre la langue et le monde. Elle n’écrit pas sur le corps, elle écrit depuis lui — depuis ce lieu poreux où la sensation devient syntaxe.

Cette orientation donne au livre une force singulière qui maintient la poésie dans un état de tension permanent, entre organicité et abstraction. Rien ici n’est démonstratif. Le texte ne cherche pas à expliquer, mais à faire sentir — à laisser monter la vibration d’un monde perçu de l’intérieur.

Dans cette perspective, les encres de Nicolas Blondel ne sont pas décoratives. Elles prolongent le mouvement du verbe, en rendent la pulsation visible. L’encre devient sœur du poème, trace d’un même élan vers la dissolution.

Travaillées dans des teintes de tourbe et d’humus, traversées d’éclats quasi volcaniques, ces encres tantôt accompagnent le vers, tantôt le contredisent, comme si l’image et le texte se répondaient à la limite du débordement.

Une voix du dérèglement calme

On sent, à la lecture, une filiation souterraine : celle de poètes du flux et du retrait, de Lorand Gaspar à Anne-Marie Albiach. Giraud s’y inscrit sans mimétisme : sa langue, plus charnelle, plus dense, conserve la sensualité du concret.

Le texte ne revendique pas, il respire. Il est à la fois matière et méditation, l’un des rares livres contemporains à tenir cette ligne fragile entre la sensation et l’idée.

À la fin, Nous liquides laisse une impression paradoxale : celle d’un livre qui ne se referme pas. Il continue de couler longtemps après sa lecture.

Dans un paysage poétique souvent saturé de discours, Giraud impose une écriture de l’épure, de la sensation et du mouvement.

Lire Nous liquides, c’est accepter de perdre pied et écouter ce que la langue fait au monde lorsqu’elle cesse de vouloir le dominer. Une poésie du dérèglement calme — lucide, sensorielle, nécessaire.

Pas de commentaire