13 Oct Glaciers

“Mille et mille mots

pour désigner la glace

mais une seule fonte

une seule frontière

pour passer

d’un état à l’autre”…

On croyait Bruno Doucey occupé à publier les autres. Il signe pourtant, avec Glaciers, l’un de ses recueils les plus personnels : une traversée du froid, du son et du blanc. Poésie d’écoute, typographie en tension, regard d’enquêteur — un texte qui fait du gel une forme d’attention.

Une architecture claire, un dispositif exigeant

Le volume se déploie en trois mouvements – « La marche lente des glaciers », « Carnet d’une glaciologue », « L’effondrement des sentinelles ». Cette progression du descriptif vers le politique installe une dramaturgie sans pathos : observation, enquête, puis mise en cause des responsabilités humaines. La table elle-même le dit avec sobriété.

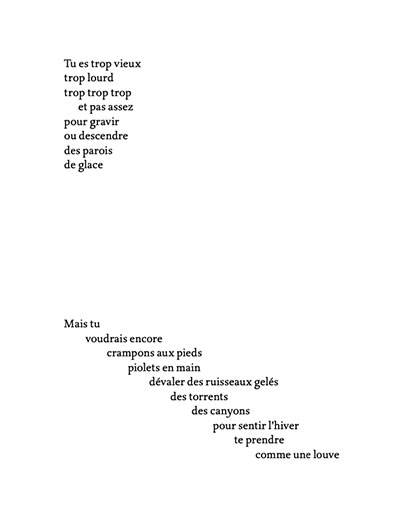

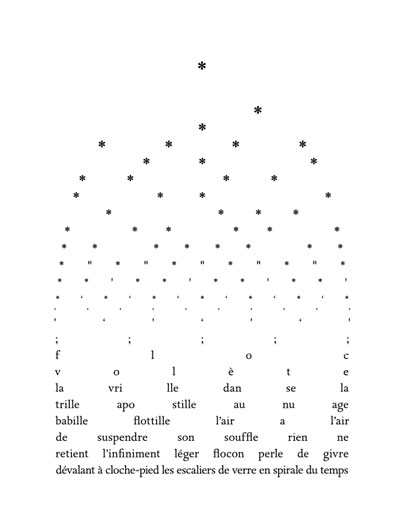

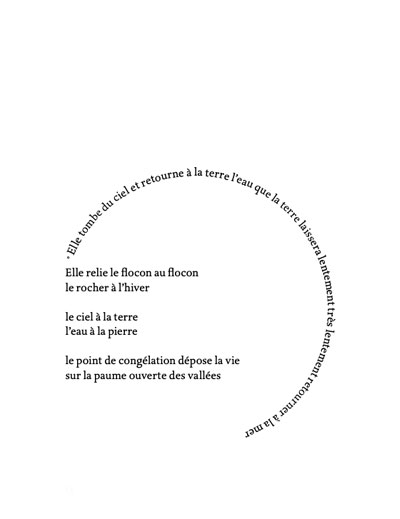

La réussite majeure tient au dialogue texte-page. La « typoglace » d’Esther Szac fend, étire, disperse les mots : « El / le / to / m / be », blocs de blancs, descentes verticales qui imitent fractures, rimayes, écoulements. Ici, la forme n’illustre pas : elle pense et ralentit la lecture, obligeant à une écoute active.

Poétique des listes, science des formese

Bruno Doucey pratique l’inventaire comme méthode : lexique de la neige et des glaces, nomenclature des types glaciaires, toponymie des massifs. L’effet n’est pas décoratif : c’est un relevé, presque un protocole de terrain. « Inlandsis… glaciers de cirque… névés… banquises », puis la phrase se plisse : « le glacier ressemble à une page blanche sur la presse du temps ». On tient là le nerf du livre : faire sentir la dynamique (flux, blocages, « freezing ») sans surligner.

Cette précision se prolonge dans le détail chiffré – « 274 531 glaciers » – et dans les mécanismes : albédo, moraines, vidanges brutales (GLOF). La langue épouse la matière ; la pédagogie reste sensible : « Le recul du glacier accélère le recul du glacier », scansion qui mime l’emballement.

Le recueil a un motif envahissant : le son. Onomatopées (« glof »), accumulations (« claquecraquegrincements ») et, surtout, la figure de l’artiste qui « plonge ses hydrophones dans le ventre du glacier Morteratsch ». Cette scène déplace la question du témoignage : ce ne sont pas les hommes qui parlent pour le glacier, c’est le glacier qui parle – et Bruno Doucey tend un micro.

Le texte assume alors une poétique de l’écoute : « le glacier rit, parle, pleure et chante », jusqu’au souffle brisé des fragments « le gla / le gl » qui s’éteignent en bord de page. Ce minimalisme sonore, loin d’un effet, installe une éthique : ne rien forcer, tout capter.

Polyphonie : carnet, histoire, manifeste

Le segment central – « Carnet d’une glaciologue » – ancre l’ensemble dans une temporalité datée : Terre Adélie, forages, carottages, figures de chercheuses comme Heïdi Sevestre. Le « je » scientifique, ses gestes, ses doutes, donnent corps aux enjeux : ce sont des strates, des bulles d’air, des mesures. L’écriture reste vive, sans jargon inutile.

Dans le dernier mouvement, la polyphonie devient chœur : listes de glaciers nommés (Aletsch, Argentière, Mer de Glace…), hypothèse des +1,5 °C et +2 °C, adieux aux tropiques. La parole hésite entre élégie et bulletin d’alerte. L’adresse collective – « nous, glaciers… », revendiquant des droits – assume un tournant performatif : le texte s’autorise à peser sur le monde. Ce pourrait être lourd ; cela tient parce que c’est d’abord informé et incarné.

Glaciers tient sa promesse : un livre de terrain, d’oreille et d’œil, où la poésie s’astreint au réel sans perdre l’élan. Le projet est contemporain au meilleur sens : il fabrique des formes pour dire la crise, plutôt qu’il n’ajoute du bruit à la catastrophe. On referme avec l’impression d’avoir approché une « langue du froid » – et d’avoir appris à l’écouter.

Pas de commentaire