06 Nov Le Maître est parti avec les oiseaux

Le Maître est parti avec les oiseaux

Dominique Chipot – Illustrations Anna Maria Riccobono – Éditions Pippa

I

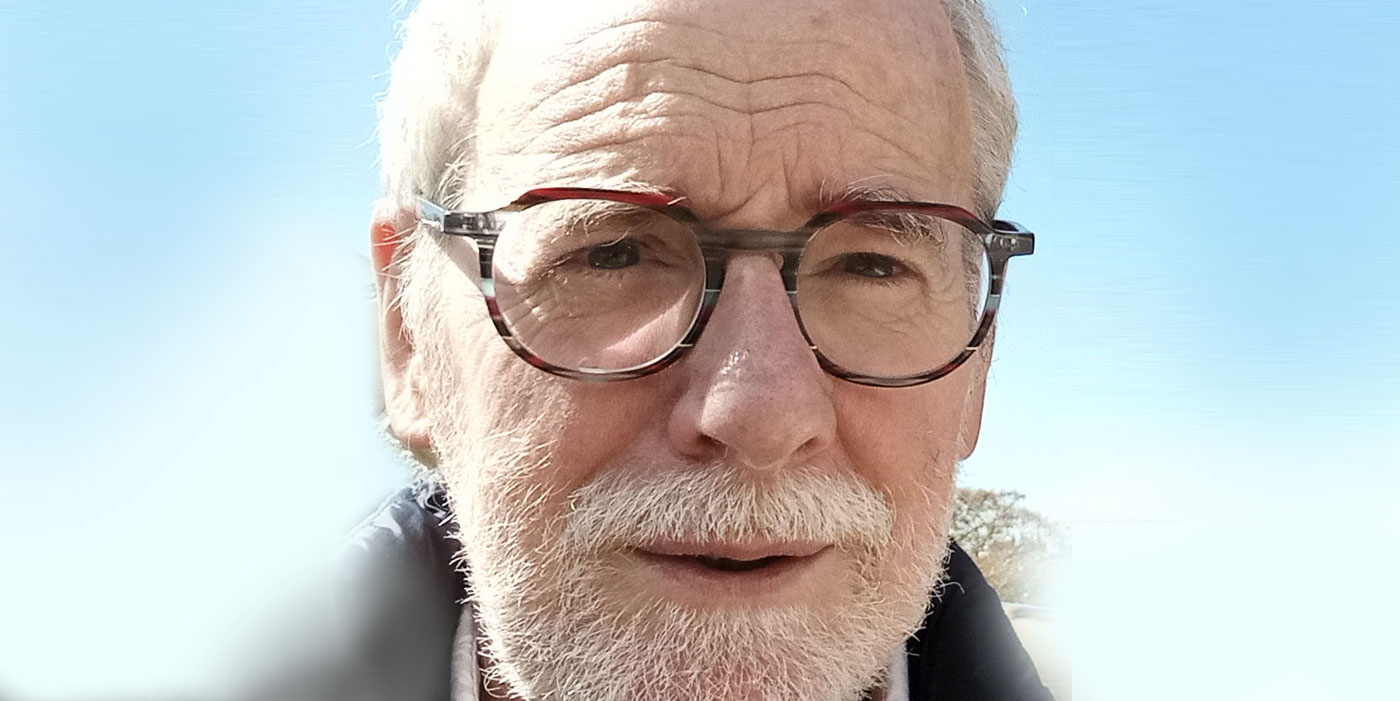

l ne parle pas japonais, il n’a jamais été au Japon (sauf une seule fois pour une exposition photo) et pourtant il est considéré comme un expert du haïku, une figure majeure de cette tradition en français. Il a écrit plusieurs recueils personnels, des anthologies, un guide du haïku en 17 clés et même co-traduit des haïkus japonais ! Aujourd’hui avec son dernier livre Le Maître est parti avec les oiseaux, il s’essaie au roman-haïku. Une vraie réussite !

« Passeur de sens »

Dominique Chipot est tombé dans le haïku comme Obelix dans la potion magique ! Né en 1958, ce poète vosgien a découvert cette forme brève de poésie dans Oreiller d’herbe de Natsume Sōseki avant d’en faire le cœur de son œuvre. Il se définit lui-même comme « un passeur de sens » : rendre accessible, transmettre les saveurs subtiles de cette forme poétique dans la langue française, tout en respectant ses racines japonaises et ses contraintes esthétiques, fondée sur l’ellipse, le silence et la suggestion.

Le souffle du haïku dans un roman

Dans Le Maître est parti avec les oiseaux, un charmant petit livre illustré par Anna Maria Riccobono (qui s’est inspirée des estampes d’Hokusai et de Yoshida), le talent de Dominique Chipot réussit le pari du roman-haïku : il mêle sensibilité, profondeur et accessibilité dans une forme d’écriture hybride, où la prose s’imprègne de la densité poétique du haïku pour mieux cristalliser les émotions. Fidèle à l’esprit du haïku, Dominique Chipot laisse au silence et au non-dit une place centrale, où dominent images simples et évocations sensorielles.

L’émotion et la dimension humaine

Dans ce roman, Dominique Chipot explore le deuil, la transmission et la mémoire à travers l’histoire d’un maître disparu et de ses disciples. Dans les années 1970, Maître Ryota Kaze, enseignant d’une école japonaise à Paris, s’éprend de la mère d’Ayako, une élève sensible comme lui au charme du haïku, le plus petit poème du monde. Plus tard, après maints événements, il recueille et initie au haïku quatre jeunes orphelins. Au décès du maître, ses quatre disciples réunis pour l’hommage national, se querellent parfois au gré des souvenirs qui resurgissent. Entre fidélités, blessures et souvenirs, chacun revisite le legs du maître disparu. L’ouvrage alterne narration et fragments poétiques. Prose et haïku se répondent, créant un rythme fait de silences et de résonances. Les images — oiseaux, vent, eau, mémoire — structurent le récit et rappellent l’ancrage du haïku dans la nature et l’instant. Cette économie de mots, alliée à la fluidité de la prose, confère au texte une intensité particulière.

Une autre manière « d’habiter » le monde

Dominique Chipot ne considère pas le haïku comme un simple instantané poétique, mais comme une respiration, un art de suggestion et de silence. Avec ce roman, Dominique Chipot cherche à transmettre le haïku par l’expérience plutôt que par la théorie. L’ouvrage interroge la relation maître-disciple, mais aussi le dialogue entre culture japonaise et vie occidentale. Plus qu’un récit, c’est une invitation à habiter le monde autrement, dans l’attention aux détails et le respect du silence

Depuis des années, Dominique Chipot consacre son œuvre à l’écriture, à la traduction et à la diffusion du haïku francophone, mêlant poésie, traductions, anthologies, ateliers et expositions de photos-haïku. Avec Le Maître est parti avec les oiseaux, il franchit une nouvelle étape et donne au haïku un souffle narratif qui ouvre une voie originale : celle du roman-haïku, une littérature qui mêle mémoire et nature, intimité et universalité, dans un même élan poétique.

Clés de lecture

Les oiseaux

«Le Maître est parti avec les oiseaux. Face au levant d’un rouge caniculaire, qui peine à sécher ses larmes, seules les virevoltes des martinets offrent une impression de fraicheur »

Figures messagères, ils prolongent la voix du maître disparu. Leur envol incarne la transmission silencieuse et la continuité de l’enseignement.

Le vent

«Je questionne le vieux pin, le vent me répond, de vivre l’instant »

Symbole d’impermanence, il rythme le deuil et rappelle que l’humain respire au même tempo que la nature.

Le silence

« Nous étions là à regarder s’épanouir la petite fleur de thé dans l’eau frémissante et le silence alentour irradiait de sérénité »

Plus qu’une absence, il devient une pédagogie. Chez le maître, le non-dit vaut enseignement, dans l’esprit même du haïku.

L’eau

« Ses yeux, surlignés d’une pointe de fard, ressemblent à une mer profonde où il aurait aimé sombrer »

Rivière ou mer, elle emporte la douleur et la transforme en passage. Elle ouvre à une vision du deuil comme flux plutôt que comme rupture.

La mémoire

« Paul se détend au souvenir de ces instants heureux, presque magiques, enfouis au plus profond de sa mémoire »

Gravée comme une « cicatrice lumineuse », elle mêle blessure et beauté. Le souvenir du maître nourrit les disciples et relie intime et universel

Pas de commentaire